相続税申告書の書き方。はじめての相続税申告での注意点を解説【令和4年最新版】

相続税の申告書は相続開始後、つまり被相続人の死から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

相続人はその間に必要書類を全て揃え、相続税申告書を作成して税務署に提出する義務があります。

相続税の申告書作成は人生で何度も経験するものではないため、何をどのように準備しなければならないのか悩まれる方も多いかと思います。

今回の記事では相続税申告書の書き方と相続税申告をする上での注意点を解説していきます。

注目!

煩雑な相続のお悩みは弁護士に相談を

弁護士であれば、相続人や相続財産の調査から相続税申告書など納税の準備まで、相続手続き全体を任せ、サポートしてもらうことが可能です。

複雑な相続手続きはお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

目次[非表示]

相続税の申告が必要な人

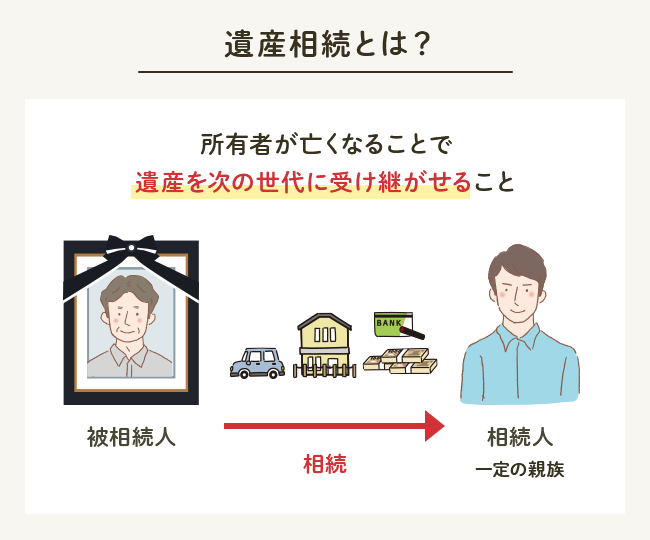

全ての人が相続税の申告をしなければならないわけではありません。相続税の申告が必要な人は

- 基礎控除額を超える財産を相続した人

- 配偶者の税額軽減や各種控除の適用を受ける人

となります。

それぞれ具体的に内容を確認していきましょう。

基礎控除額を超える財産を相続した人

相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税申告をする必要はありません。

相続税の基礎控除は以下の計算式で計算されます。

例えば法定相続人が3人いる場合、

が相続税の基礎控除額となります。

この場合4,800万円までであれば相続税の申告は不要となります。

逆に、基礎控除額を越える相続財産がある場合には相続税の申告が必要となります。

配偶者の税額軽減や各種控除の適用を受けたい人

配偶者の税額軽減や各種控除の適用を受けたい人も相続税の申告が必要となります。

具体的にはこれらの軽減や特例を利用する場合に申告が必要となります。

- 配偶者の税額の軽減

- 小規模宅地等の特例

- 農地の納税猶予の特例

- 特定計画山林の特例

- 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

軽減や特例の適用で相続税額がゼロになる場合も相続税の申告は必要

相続税の納付税額がゼロになる場合でも、これらの特例を使って相続税がゼロになるという場合には相続税の申告が必要となります。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使い相続税額がゼロになるケースは非常に多くありますが、この場合でも相続税の申告自体は必要となりますのでご注意ください。

相続税申告書の入手方法

相続税の申告書はどこで入手したら良いのでしょうか。

相続税の申告書を入手するためには3つの方法があります。

- 税務署で申告用紙を受け取る

- 国税庁のHPからダウンロード

- 相続税申告書作成ソフトやエクセルテンプレートを利用

それぞれの方法について解説していきます。

税務署で申告用紙を受け取る

相続税申告書の用紙は全国の税務署で受け取ることができます。

国税庁サイト「税務署の所在地などを知りたい方」のページからお近くの税務署を検索し、税務署で直接申告書を入手することができます。

国税庁のホームページからダウンロード~印刷して使う

相続税の申告書は税務署に実際に行かずに国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

国税庁サイト「相続税の申告書等の様式一覧」に申告書がそれぞれ様式ごとにあるので、必要な申告書をダウンロードの上印刷し、使用することができます。

参考:国税庁サイト「相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)」

相続税申告書作成ソフトやエクセルテンプレートを利用する

上記の方法以外にも、相続税の申告書作成ソフトやエクセルのテンプレートを使用することもできます。

申告書は毎年度ごとに更新される

相続税の申告書は毎年度ごとに更新されるので、相続が開始する日の属する年の申告書を利用するようにしましょう。

先ほどご紹介した国税庁サイトの「相続税の申告書等の様式一覧」には、「適用年月日等」の記載があるので、そちらが最新のものになっているかを確認しておきましょう。

また、相続税申告書作成ソフトを利用する場合にも最新のものにアップデートされているかを確認しましょう。

こちらも読まれています相続税とは?計算方法・納税対象になる条件も解説 遺産を相続するとき、相続税が気になりますね。我が国の相続税は高いと言われており、場合によっては相続人の手元に現金が殆ど残...この記事を読む

相続税申告書の内容構成

相続税の申告書には第1〜15表まであり、これらの書類の中で必要となる用紙に記載していく必要があります。

| 各表の目的 | 各種表番号 | 表及び付表名 | 主な記入内容 |

|---|---|---|---|

| ②相続税の計算 | 第1表 | 相続税の申告書 | 課税価格、相続税額の計算 |

| 第2表 | 相続税の総額の計算書 | 全法定相続人を合計した相続税の総額の計算 | |

| 第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 | 農地等についての相続税の納税猶予をふまえた計算と適用申請 | |

| ③控除額の算出 | 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 | 法定相続人以外が財産の相続・贈与を受ける場合等の相続税の加算金額の計算など |

| 第4表の2 | 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 | 贈与税の暦年課税に対する控除額の計算 | |

| 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで)の計算と適用申請 | |

| 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 未成年控除・障害者控除の金額計算 | |

| 第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 今回の相続の前、過去10年以内に相続税課税があった場合の相次相続控除の金額計算 | |

| 第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算 | |

| 第8の2表~8表 | 株式等納税猶予税額の計算書 | 株式・山林・事業用資産・医療法人持分・美術品などの納税猶予または控除に関する計算書・明細書など | |

| ①財産の把握 | 第9表 | 生命保険金などの明細書 | みなし相続財産となる生命保険金・死亡保険金・生命共済金などの課税額の計算 |

| 第10表 | 退職手当金などの明細書 | みなし相続財産となる退職金などの課税額の計算 | |

| 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。) | 相続税がかかる財産の一覧(相続時精算課税制度を適用した財産を除いたもの) | |

| 第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書 | 相続時精算課税制度を適用した財産の課税額・控除額の計算 | |

| 第11・11の2表の付表1 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 小規模宅地等の特例の適用のための課税価額の計算 | |

| 第11・11の2表の付表2~4 | 特定計画山林の特例、事業用資産の納税猶予の適用のための課税価額の計算など | ||

| 第11の3表 | 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の適用に係る特例受贈事業用資産の明細書 | 特例受贈事業用資産の明細(個人事業者の事業承継に対する納税猶予・免除) | |

| 第12表 | 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書 | 農地等についての相続税の納税猶予を適用する特例農地等の明細 | |

| 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 債務(特別寄与料を含む)・葬式費用の明細と合計額計算 | |

| 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 相続開始前3年以内の贈与財産についての明細(相続税の課税対象となる)/公益法人などに寄付した財産の明細(相続税の課税対象として算入しない)など | |

| 第15表 | 相続財産の種類別価額表 | 土地、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、みなし相続財産など評価額の一覧と課税価格総額の計算 |

相続税申告書の書き方

相続税の申告書第1表は最終的な相続する財産の額や、支払う相続税の額を記入するものとなります。

そのため、申告書の作成は第1表から順に進めていくのではなく、これからご紹介する順序に従って記載していくとスムーズに進めていくことができます。

書きはじめるのは第9表から

相続税申告書は第9表から順に記載するようにしましょう。

第9表は生命保険などの評価額となります。続いて第10表(退職金など)、第11表の2表の付表1〜4(小規模宅地等の特例・特定計画山林の特例など)と順に記載を進めていきます。

そのように進めていくと、相続財産の評価額をまず固めていくことができ、その後の計算もスムーズに行っていくことができます。

現金や保険金、土地家屋など種類別の相続財産の内容と評価額をまずはリストアップしていきましょう。

記入は①財産の把握②相続税の計算③控除額の算出の順がおすすめ

相続税申告書作成の流れは、まず相続財産の把握、そして相続税額の計算、最後に各種控除額の算出、という流れで行うとスムーズに進めることができます。

相続財産の把握の部分ではプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産、葬儀費用なども把握する必要があります。

実際の様式を記入順で並べると下記のようになります。

- 第9表:生命保険金などの明細書

- 第10表:退職手当金などの明細書

- 第11表の付表:小規模宅地等、特定計画山林または特定事業用資産についての課税価格の計算明細書

- 第11の2表:相続時精算課税適用財産の明細書、相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書

- 第11表:相続税がかかる財産の明細書

- 第12表:納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書

- 第13表:債務及び葬式費用の明細書

- 第14表:純資産価額に加算される暦年課税

- 第15表:相続財産の種類別価額表

- 第4表:相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

- 第5表:配偶者の税額軽減額の計算書

- 第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書

- 第7表:相次相続控除額の計算書

- 第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書

- 第1表:相続税の申告書

- 第2表:相続税の総額の計算書

- 第3表:財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書

書類の記入は国税庁の記載例を確認しながら1枚ずつ

国税庁のホームページには「相続税の申告書の記載例」があります。

記載例で各項目の書き方を確認しながらご自分の相続税申告で必要となる書類を1枚ずつ作成していきましょう。

参考:国税庁ホームページ「相続税の申告書の記載例」(PDF)

押印は認印でよい

税務署に提出する書類だから、実印のほうがよいかと思われるかもしれませんが、申告書へ押印するときは認印でよいとされています。

しかし、本人が申告書の内容を確認して間違いなく押印したことを示したいときは、実印を押すほうがベターです。

自分に必要な表を洗い出す

相続税の申告書は第15表までありますが、全ての書類を必ず提出しなければいけないわけではありません。

例えば生命保険などが相続財産にない場合には第9表は不要ですし、控除などを使わない場合には第4表〜第8表までの書類は不要となります。

このように中からご自分の相続税申告にとって必要な書類を洗い出し提出しましょう。

書類の記載漏れ・準備漏れは避ける

相続税の申告書に記載漏れや準備の段階での漏れがあると、相続税の税務調査が行われる可能性が高くなります。

相続税の税務調査は申告後1〜2年後に実施されます。

平成29年に行われた実地調査では1,685件の調査が行われ、調査対象となった申告のうち87.6%の申告について申告漏れ等の非違が確認されました。

税務調査で漏れていた財産などが発覚すると追徴税額を納めなければならず、悪質な場合には重加算税といったペナルティを支払うことになりますので注意しましょう。

相続税申告書の提出

相続税の申告書が完成したらいよいよ税務署への提出です。

ここでは税務署に相続税の申告書を提出する際にどの書類を準備する必要があるのか、またどこの税務署にいつまでに提出するのかをご紹介します。

申告書以外の必要書類

相続税申告では申告書だけでなく、状況に応じて様々な添付書類を提出する必要があります。必ず添付しなければならない書類としてはこれらのものがあります。

- 相続人全員のマイナンバー

- 被相続人の除籍・改正原戸籍

- 被相続人の住民票除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍の附票

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書

- 被相続人の略歴

ただし、添付書類がこれだけで済むケースはなく、このほか相続財産の中に預貯金がある場合、不動産がある場合、葬式費用がある場合、生命保険・死亡退職金がある場合、有価証券がある場合、債務がある場合などケースによって追加で必要となる添付書類があります。

| 不動産関係 | 登記事項証明書、固定資産税の評価証明書、実測図など |

|---|---|

| 株式関係 | 銘柄別一覧表、売買報告書、株主名簿など |

| 預貯金関係 | 残高証明書、預金証書、預貯金通帳 |

| その他 | その他金品についての明細、証明書等 |

| 借入金関係 | 金銭消費貸借契約書、借入金残高証明書 |

|---|---|

| 未払金関係 | 請求書・領収書 |

| 公租公課関係 | 課税通知書、納付書、潤確定申告書の控 |

| 葬式費用関係 | 葬式費用出納帳、領収書 |

| 必要時 | 相続人全員の職業と電話番号 |

|---|---|

| 必要時 | 介護保険の被保険者証などのコピー |

| 必要時 | 遺言書のコピー(あれば) |

| 必要時 | 遺産分割協議書のコピー(あれば) |

| 相続人が障害者の場合 | 障害者手帳のコピー |

| 相続人が未成年の場合 | 特別代理人の専任申立書 |

| 相続放棄のある場合 | 相続放棄申述の証明書 |

詳しくは国税庁の「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」をご確認ください。

参考:国税庁「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類(PDF)」

相続税の申告書は亡くなった被相続人の住所地の税務署に提出

相続税申告書の提出先は、亡くなった方(被相続人)の死亡時点での住所を管轄する税務署となります。

財産を取得して実際に相続税を支払う方々、(相続人)の管轄の税務署ではないので注意しましょう。

被相続人の死亡時の住所は住民票の除票に記載されていますのでそちらを確認しましょう。

相続税申告書の提出期限は10ヶ月

相続税申告書の提出期限は10ヶ月です。

この10ヶ月とは「被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内」となります。

この期限を過ぎてしまうと、「期限後申告」となり、「無申告加算税」や「延滞税」というペナルティが発生する場合があります。

相続税の申告書は必ず期限内に提出するようにしましょう。

こちらも読まれています相続税の申告漏れに注意!延滞税や加算税がかかる場合も 相続が始まると各種の手続きに忙殺され、あっという間に時間が経ちます。相続税の納付を忘れてしまった場合、どのようなペナルテ...この記事を読む

相続税の納税期限

相続税の納税の期限は申告期限と同じで10カ月です。申告とあわせて納税も行うことになります。

納税は税務署だけでなく金融機関などでも行うことができます。

他の税金の納付と異なり、税務署から納付書が届き納税をするという形ではなく、ご自分で納付書を作成する必要があるのでご注意ください。

相続税申告書は自分で作成すべき?

相続税の申告書作成は必要書類や提出書類がケースにより異なるため、全てご自分で準備することは非常に難しいものとなります。

もしミスがあると税務調査や修正申告が必要になるケースもあるため、相続税の申告書作成は専門家に相談することをお勧めします。

相続に関連する専門家は多くいますが、弁護士であれば税理士などと連携して相続手続き全体に対応してくれるため、相続の相談はまず弁護士にすると良いでしょう。

まとめ

今回の記事では相続税申告書の書き方や注意点についてご紹介しました。

相続税の申告は10ヶ月という期限の中で必要書類の収集、申告書の作成、提出と進めていかなければなりません。

またそれらのことは葬儀や各種手続きを行う中、同時進行で進めていく必要があります。

相続税申告で必要となる書類集めに関しては専門家が代理で行うこともできます。

一人で進めていくことが難しい場合には弁護士などの専門家の力も借りながら進めていきましょう。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

相続問題で悩みを抱えていませんか

- 相手がすでに弁護士に依頼している

- 遺産分割の話し合いがまとまらない

- 遺産を使い込まれているがどうすれば?