寄与分とは?長年の介護・看護など相続分の増額が認められる条件や計算方法を解説

寄与分とは、被相続人への貢献によって加算される相続分のことです。

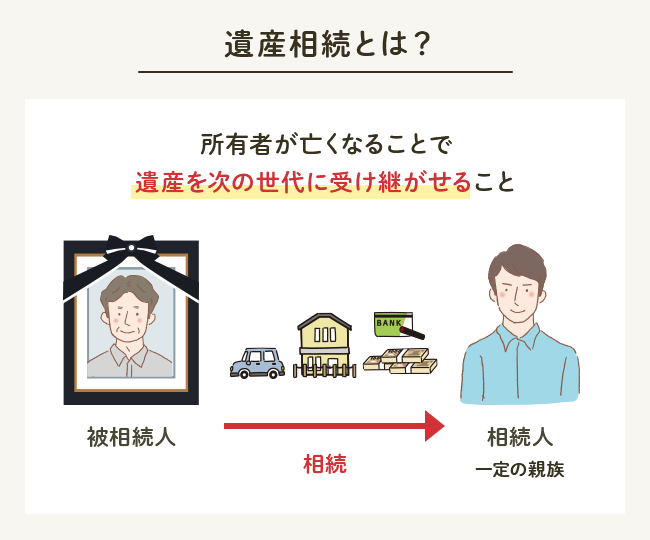

被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人がその遺産を分配します。

被相続人の介護や看護をしたり、被相続人の家業を手伝ったりして、特別な貢献をした相続人がいる場合は、通常よりも多くの相続分を受け取れる場合があります。この多めに受け取った分の相続財産のことを、寄与分と言います。

ただし、寄与分が認められるには「特別な寄与」が必要となります。特別な寄与とは、給料も受け取らずに被相続人の仕事を手伝う・自分の仕事を辞めて被相続人の介護や療養をサポートする等、通常はそこまでしないと考えられる程の貢献のことです。被相続人に対する無償での貢献に長期にわたり専念するなど、「特別な寄与」と認められるには厳しい要件を満たす必要があります。

今回は、寄与分が認められる条件や、寄与分の計算方法などを解説します。

目次[非表示]

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分(民法が定める相続の割合)よりも多くの遺産を相続できる制度です。

被相続人の財産の維持に貢献した相続人が、より多くの財産を相続できるようにすることで、貢献のなかった相続人との間で受け取れる相続分の実質的な公平を図るのが、寄与分の制度の目的です。

寄与分の例

たとえば、相続人として長男と次男がおり、次男が寝たきりの母親(被相続人)と同居して、長年無償で身の回りの世話をしてきたとしましょう。

次男がつきっきりで世話をしたことで、母親はホームヘルパーを雇う費用を負担せずにすみました。

つまり、相続人の特別な寄与(貢献)によって、被相続人が財産を維持することができたのです。

一方、他の相続人である長男は、被相続人の世話をすることなく、自分の生活を続けてきました。

被相続人が亡くなって相続が発生した場合、もし次男の寄与を遺産分割において評価しなければ、何もしなかった長男が得をしてしまい、相続人の間の公平を保つことができません。

そこで、次男は寄与分を受け取ることで、法定相続分より多くの財産を相続できることにします。

次男が寄与分を受け取ることで、結果的には長男の相続分は減ることになりますが、次男が行った特別な寄与を考慮した上で公平な相続となります。

寄与分が認められる条件

寄与分が認められるには、規定の条件を満たす必要があります。

相続人である

寄与分が認められるのは、被相続人の配偶者や子などの相続人のみです。

相続人でない場合は、特別な寄与によって被相続人の財産の維持・管理に貢献したとしても、寄与分は認められません。

たとえば、被相続人と同居している長男の妻(被相続人にとっては義理の娘)が貢献したとしても、子の妻は相続人ではないので、寄与分は認められないのです。

相続財産の維持または増加への貢献

寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持または増加に貢献することが必要です。

財産の維持または増加とは、相続人の貢献によって、被相続人が経済的な観点から財産を維持または増加できたことを意味します。

経済的な観点での貢献が必要に

たとえば、被相続人と同居している相続人が毎日つきっきりで世話をしたことで、ホームヘルパーに依頼する費用がかからなかった場合は、一般に財産の維持に貢献があったといえます。

何らかの形で被相続人を援助したとしても、財産の維持や増加に関係がない場合は、寄与分は認められません。

たとえば、被相続人の家業である農業を手伝ったとしても、凶作によって売上がなかった場合などは、財産の維持または増加があったとは認められない可能性があります。

特別の寄与

寄与分が認められるには、相続人による貢献が通常期待される程度を超えるような特別の寄与であることが必要です。

相続人自身は熱心に世話をしたと思っていても、通常期待される程度の貢献であれば、特別な寄与があったとは認められません。

たとえば、親(被相続人)と子が同居しているとしましょう。

同居している子が、年老いた親の面倒を見るのは一般に当然であると考えられるので、親の食事の世話をしていたという程度では、一般に特別な寄与とまではいえません。

特別な寄与が認められるには、同居している親子であっても通常はそこまでしないといえるような、特別な貢献があることが必要です。

特別な寄与があったといえるかは、一般に以下の要素を基準に判断されます。

- 無償であること、または無償に近いこと

- 被相続人との身分関係(夫婦や親子など)からみて、通常期待される程度を超える行為であること

- 行為に専念していたこと(片手間ではないこと)

- 行為を長期間継続していたこと

寄与分が認められるには、上記のような厳しい基準を満たす必要があるので、寄与分は一般に認められにくいとされます。

寄与分が認められるケース(類型)

寄与分が認められるケースはいくつかの類型があり、それぞれ特徴や注意点があるので解説します。

家事従事型

被相続人の家業を手伝うことで貢献したケースです。

単に家業を手伝っていただけでは足りず、無償ないし無償に近い条件で家業を手伝っていた場合に限られます。

たとえば、一般の従業員と同様に給料が支払われていた場合には、無償に近い条件で家業を手伝っていたとはいえないので、寄与分は認められません。

無償、数年以上の長期の寄与が必要

あるいは、家業を手伝っていたとしても、短期間の場合には寄与分は認められません。

どの程度の期間が必要かはケースにもよりますが、数ヶ月程度では足りず、数年程度は要するのが一般的です。

家事従事型として一般に寄与分が認められうるケースとしては、被相続人が経営していた店舗の業務について、給料をもらわずに長年手伝っていたなどです。

金銭出資型

被相続人に金銭的な援助をすることで貢献したケースです。

被相続人が家を建設するにあたって資金を提供したり、被相続人が借金を返済するために金銭を贈与したりなどが該当します。

貸与ではなく無償での金銭贈与が対象

金銭を出資したと言えるには、原則として貸付ではなく無償の贈与であることが必要です。

貸付の場合は、返済してもらえば経済的な損失はなくなるので、特別な貢献をしたとまではいえないからです。

貸付が金銭出資として認められる可能性があるのは、被相続人の事業が倒産寸前であったのを貸付によって救われ、それによって事業が大きく発展したなど、例外的な場合に限られます。

被相続人の法人に対する出資は寄与分とは認められない

注意点として、被相続人の事業に出資したとしても、事業が株式会社などの法人名義で行われていた場合には、法人に対して出資しても原則として寄与分は認められません。

被相続人とは別の法人格である法人に対して出資しているので、原則として被相続人への援助とは見なされないからです。

法人への出資が被相続人への出資と認められるのは、法人が形骸化しており、実質的に被相続人による個人事業と同一視できるなど、例外的な場合に限られます。

療養介護(看護)型

被相続人の介護や看護をすることで貢献したケースです。

介護や看護をしていたからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。

家族であれば通常期待される程度の介護・看護であった場合は、特別の寄与があったとはいえないので、寄与分は認められないのです。

寄与分が認められるためのポイントは、寄与分を主張する人が介護や看護をすることによって、被相続人がどのくらいの費用の支出を免れたかです。

介護により費用をどのくらい削減できたかが重視される

被相続人が介護士や看護師を自分で雇う場合は費用がかかりますが、介護や看護をしてもらうことで、本来かかったはずの費用をどのくらい削減できたかがポイントになります。

例えば、寝たきりの相続人を数年かけて世話をした結果、本来介護士を雇っていればかかったはずの多額の費用を削減できた場合は、その分だけ寄与分が認められやすくなります。

扶養型

被相続人を扶養して生活の面倒を見ることで貢献したケースです。

一定の親族は相互に扶養義務を負うことから、通常期待される程度の扶養であれば、一般に寄与分は認められません。

たとえば、被相続人と同居している配偶者や子が、単に被相続人の家事を手伝っていただけの場合は、扶養義務の範囲として寄与分は認められないのが通常です。

親族の相互扶養義務を越える大きな貢献が求められる

寄与分が認められるには、扶養義務によって通常期待される程度を超える、特別な貢献があったことが重要になります。

寄与分が認められる可能性がある例としては、被相続人が事故で大怪我をして収入がない状態の場合に、生活にかかる費用の大部分を負担していたなどです。

なお、寄与分が認められるのは、被相続人が生活していくための十分な収入がなかったり、怪我や病気で身の回りの世話が自分でできなかったりなど、扶養が必要な場合に限られます。

十分に生活できる収入がある場合や、身体が健康で身の回りの世話が不要な場合などは、そもそも扶養の必要性がないので、扶養をしても寄与分は認められません。

財産管理型

被相続人の財産を管理することで、財産の維持や増加に貢献したケースです。

被相続人の財産を管理することで、以下のような成果が得られたと判断できる場合です。

- 管理会社などに依頼した場合に発生する管理費用の支出を免れた場合

- 被相続人が所有する不動産の売却代金の増加に貢献した場合 など

必要のない管理は寄与分の判断対象外

財産管理によって寄与分が認められるのは、財産を管理する必要がある場合に限られます。

必要がない場合は、管理をしたとしても寄与分は認められません。

たとえば、被相続人が賃貸物件を所有しており、管理会社が管理を担当している場合は、財産の管理はすでに十分に行われています。

相続人が物件の清掃などをしても、基本的には寄与分は認められません。

寄与分の計算方法

寄与分の基本的な計算方法について解説します。

寄与分を計算するのに明確な基準はない

寄与分を計算する具体的な方法は規定されていないので、寄与分の金額を決めるための絶対的なルールというものはありません。

民法は寄与分の金額について、「寄与の時期・方法・程度・相続財産の額・その他一切の事情を考慮して(定める)」としか規定していないからです(民法904条の2第2項)。

寄与分の金額は相続人同士の話し合いで決める

寄与分の金額を決めるには、まずは相続人同士で話し合いをして、どの程度の金額を認めるかを決める方法があります。

たとえば、相続人が話し合いをした結果、親と同居していた長男が特別な貢献をしたので、長男だけ本来よりも200万円多く相続することを認めるなどです。

寄与分に納得しない相続人がいるなど、話し合いをしても決められない場合は、家庭裁判所に申し立てをする方法があります。

以下、家庭裁判所に申し立てをした場合などに、一般に参考にされることが多い計算方法について解説します(ただし、あくまで一般的な基準であり、必ず用いられるとは限りません)。

不動産取得費用の寄与分

マイホームを購入するための資金を提供するなど、被相続人が不動産を取得するための費用を提供した場合、以下のような計算方法があります。

相続開始時の不動産価格 × (出資金額 ÷ 取得時の不動産価格) = 寄与分

不動産取得費用の寄与分 計算例

たとえば、相続開始時の価格が1500万円・相続人が出資した金額が1000万円・不動産の購入価格が3000万円としましょう。

1500万円 × (1000万円 ÷ 3000万円)= 500万円

なので、寄与分は500万円になります。

療養介護・看護の寄与分

被相続人と同居して介護に尽くすなど、療養介護・看護によって特別な寄与をした場合、以下の計算方法があります。

看護師や介護士などの日当額 × 介護点看護をした日数 × 裁量的割合 = 寄与分

看護師や介護士などの日当額とは、看護師や介護士などに仕事を依頼した場合にかかる日当の目安のことです。

裁量的割合とは、被相続人の状態や身分関係などを考慮して、裁判所が定めることがある割合のことです。

療養介護・看護の寄与分 計算例

たとえば、介護士の日当が1万円であるとして、被相続人の介護に300日尽くしたとしましょう。

裁判所が認定した裁量的割合が1.0であるとすると、

1万円 × 300日 ×1.0 = 300万円

なので、寄与分は300万円になります。

家業従事による寄与分

被相続人の家業を無償(または無償に近い)で手伝っていた場合の寄与分について、以下の計算方法があります。

通常の年間給料額 × (1 - 生活費控除割合) × 従事した年数 × 裁量的割合 = 寄与分

生活費控除割合とは、被相続人と同居して家賃や光熱費を負担してもらっていたなど、被相続人から援助を受けていた場合の割合のことです。

家業従事による寄与分 計算例

たとえば、年間給料額が500万円の家業に1年間従事し、生活費控除割合が0.5、裁量的割合が1.0としましょう。

500万円 × (1 - 0.5) × 1 × 1.0 = 250万円

なので、寄与分は250万円になります。

寄与分が認められた場合の相続分の計算方法

寄与分の金額が決まった場合、基本的に以下の順番で具体的な相続分を計算します。

- 遺産の総額から寄与分の金額を控除する

- 法定相続分に基づいて①を分配する

- 寄与分が認められる相続人の相続分に、寄与分の金額を加える

たとえば、被相続人の遺産の総額が1000万円であり、相続人として長男と次男がおり、長男の寄与分として200万円が認められたケースで考えてみましょう。

- 遺産の総額1000万円から寄与分200万円を控除すると、800万円になります。

- 法定相続分に基づいて800万円を分配すると、長男と次男の法定相続分は1/2ずつなので、それぞれの相続分は長男400万円・次男400万円です。

- 長男に寄与分200万円を加えると、最終的な相続分は長男600万円・次男400万円になります。

寄与分の請求方法と流れ

介護や扶養などによって被相続人に寄与したとしても、自動的に寄与分が認められるわけではありません。

寄与分を認めてもらうには、寄与分を認めてほしい人が自ら請求する必要があります。

相続の手続きにおいて寄与分を請求できる場面は複数あるので、寄与分の請求方法を手続きの流れとともに解説します。

遺産分割協議で寄与分を主張する

寄与分を請求する場面として、まずは遺産分割協議があります。

遺産分割協議とは、被相続人が遺言によって遺産の分割方法を指定しなかった場合に相続人が話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。

民法は法定相続分を定めていますが、遺産分割協議をして相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することもできます。

寄与分についても、相続人全員がそれに納得するのであれば、寄与分の金額を自由に決めることができます。

寄与分について相続人全員の同意が必要

また、寄与分が認められるには特別の寄与などの厳しい要件を満たす必要がありますが、もし相続人全員が同意するのであれば、要件を満たさないようなケースであっても、寄与分に相当する金額を相続分に含めることも可能です。

よって、もし他の相続人が納得するのであれば、遺産分割協議の段階で寄与分を認めてもらうのがスムーズといえます。

ただし、遺産分割協議が成立するには、相続人全員が同意しなければなりません。

寄与分についても同様であり、もし相続人のうち一人でも寄与分を含めた協議内容に同意しない場合は、遺産分割協議は成立せず、寄与分も認められません。

遺産分割調停の申立

遺産分割協議によって寄与分が認められなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

遺産分割調停とは、調停委員という第三者を交えて当事者が話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。

寄与分については、寄与分が認められるかや、認められる場合の金額などを話し合います。

調停委員は弁護士や大学教授など、知識や経験が豊富な人物が選任されます。調停委員は客観的な立場から争点をまとめたり、反対する人を説得したりして、紛争の解決を図ります。

遺産分割調停で話し合いがまとまった場合、当事者が合意した内容に基づいて調停証書という書類が作成されます。

調停が不調に終われば遺産分割審判に

遺産分割調停が成立しなかった場合は、遺産分割審判という手続きに自動的に移行します。

遺産分割審判とは、当事者の主張や提出された資料に基づいて、裁判官が遺産をどのように分割するかを決める手続きです。

寄与分については、寄与分が認められるかや、寄与分として認められる金額などが判断されます。

審判が確定すると、審判で決められた内容に基づいて審判書が作成され、審判書に基づいて遺産の分割をすることになります。

審判に不服がある場合は即時抗告という手続きをして、通常の裁判に移行します。

こちらも読まれています遺産分割審判への即時抗告~審判内容に不服な場合に取るべき対応 家庭裁判所で遺産分割審判を行っても、結果に納得できないケースが少なくありません。そんなとき、争う手段が「即時抗告」。ただ...この記事を読む

特別寄与料とは

被相続人に対して、特別な寄与をした相続人に対しては寄与分が認められますが、それでは特別な寄与をした人が相続人ではなかった場合はどうなるのでしょうか?

結論としては、相続人以外の人でも特別な寄与が認められれば、その貢献内容に相応の金銭を、相続人に対して請求できる場合があります。

相続人以外の人に特別な寄与があった場合に請求が認められるお金のことを、特別寄与料といいます。

相続人以外の人でも、介護・看病に従事した親族なら請求可能に

従来、寄与分が認められるのは相続人だけであり、相続人以外が特別な貢献をした場合は、寄与分が認められないという問題がありました。

たとえば、被相続人と同居している子の配偶者(いわゆる長男の嫁など)は相続人ではないので、被相続人を熱心に介護したような場合でも、寄与分は認められません。

しかし、被相続人に貢献したにもかかわらず、相続人ではないことのみを理由に、寄与分が認められないとするのは公平ではありません。

そこで、2019年の民法の改正によって、相続人以外の一定の親族についても、被相続人に対して特別な寄与があった場合に特別寄与料を認める制度が創設されました。

特別寄与料の制度について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

こちらも読まれています特別寄与料とは~義親の介護・看病をした親族の金銭請求権・法定相続人以外も遺産を受け取れる 2019年の相続法改正で、相続人以外の親族にも介護や看病などへの貢献による寄与分の請求が認められました。これにより、今ま...この記事を読む

寄与分の請求に時効はある?

寄与分の請求に時効はありません。そのため、仮に自分が被相続人に対して特別な寄与を行ったのがはるか昔のことだった場合でも、その寄与の事実を証明し、相続人間で合意さえ取れるならば、寄与分の主張を行うことは可能です。

時効はないが、実際的には遺産分割協議の終了までが期限

ただし、寄与分は基本的に遺産分割協議の中で主張していくものです。遺産分割協議が成立した後になって、寄与分の主張を行っても意味を持ちません。

そのため、実際的には時効こそないものの、遺産分割協議の終了までが寄与分を主張できる期限とも言えます。

寄与分を認めてもらうためのポイント

特別な寄与があったといえるかの要件が厳しいこともあって、一般に寄与分が認められるのは簡単ではありません。

そこで、寄与分を認めてもらうためのポイントについて解説します。

寄与を証明できる客観的な証拠を準備する

寄与分を認めてもらうには、寄与を証明できるような客観的な証拠を準備することが重要です。

寄与分を認めてもらうには、被相続人に対して特別な貢献をしたことや、財産の維持・増加に寄与したことなどを証明する必要があります。

物事を証明するにあたって、口で説明するだけでは相手はなかなか納得してくれないものですが、寄与分を認めたくない他の相続人がいる場合はなおさらです。

寄与があったこと証明できる客観的な証拠があれば、他の相続人を説得しやすくなるだけでなく、裁判の手続きでも寄与分を認めてもらいやすくなります。

寄与分を証明するための一般的な証拠の例として、以下のものがあります。

領収書や預金通帳

被相続人に金銭的な援助をした場合は、被相続人のために支払ったものの領収書や、引き落としをした口座の預金通帳などが証拠として役立ちます。

家業に従事した記録

被相続人の家業に従事した場合の一般的な証拠は、営業所のタイムカード・業務日誌・取引先とのメールの履歴などです。

介護・看護に従事した記録

被相続人の介護・看護に従事した場合は、介護や看護の日誌・診断書・カルテ・連絡用のノートなどが証拠として役立ちます。

感情的な対立はなるべく避ける

寄与分を認めてもらうには、感情的な対立をなるべく避けるのがポイントです。

相続人の一人が寄与分を請求した場合、他の相続人にとっては自分の相続分が減る結果になるため、なかなか納得してくれない場合が少なくありません。

一方、寄与分を請求した相続人から見れば、自分は他の相続人よりも多く被相続人に貢献したにもかかわらず、寄与分が認められないことは不当に感じるものです。

双方にそれぞれの言い分があることから、話し合いの際につい感情的になってしまい、お互いに罵り合ってしまうなどのトラブルに発展する可能性があります。

感情的な対立を回避するには弁護士による交渉が有効

感情的な対立が生じてしまうと、理屈では相手の言い分にも一理あるとわかっていても、相手への反感から認めることができずに、争いが長期化してしまいがちです。

感情的な対立を避けるには、当事者同士だけで話し合いをするのではなく、弁護士に依頼して交渉してもらうことをおすすめします。

弁護士に交渉を依頼すれば、当事者同士で顔を合わせずに済むので、感情的な対立を避けやすくなるからです。

また、弁護士が法的な知識をもとに適切な主張をすることで、相手が納得して寄与分の請求に応じやすくなることが期待できます。

まとめ

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、法定相続分よりも多くの取り分を認める制度です。

寄与分が認められるには、通常はそこまでしないほどの特別な貢献をしなければならないなど、厳しい要件を満たす必要があります。

寄与分を請求する方法として、遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判などがあります。

これらのうち、遺産分割協議は相続人全員の合意があれば成立するので、なるべくこの段階で寄与分が認められるとスムーズです。

ただし、遺産分割協議において寄与分を請求する場合、当事者だけで話し合いをすると感情的になって泥沼化するリスクがあるので、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

相続問題で悩みを抱えていませんか

- 相手がすでに弁護士に依頼している

- 遺産分割の話し合いがまとまらない

- 遺産を使い込まれているがどうすれば?