遺留分とは?遺留分の仕組みと弁護士に依頼するメリットを徹底解説

遺言や贈与があると、本来の法定相続人であっても遺産相続ができなくなることがありますが、そのようなとき、遺留分侵害額請求をすることで、遺留分として定められた最低限の遺産に相当する金銭を請求することができます。遺留分侵害額請求には1年の期限があります。トラブルも多いので、困ったときには弁護士に相談しましょう。

本記事では遺留分の仕組み、遺留分の対象となる人について解説します。

目次[非表示]

遺留分とは?

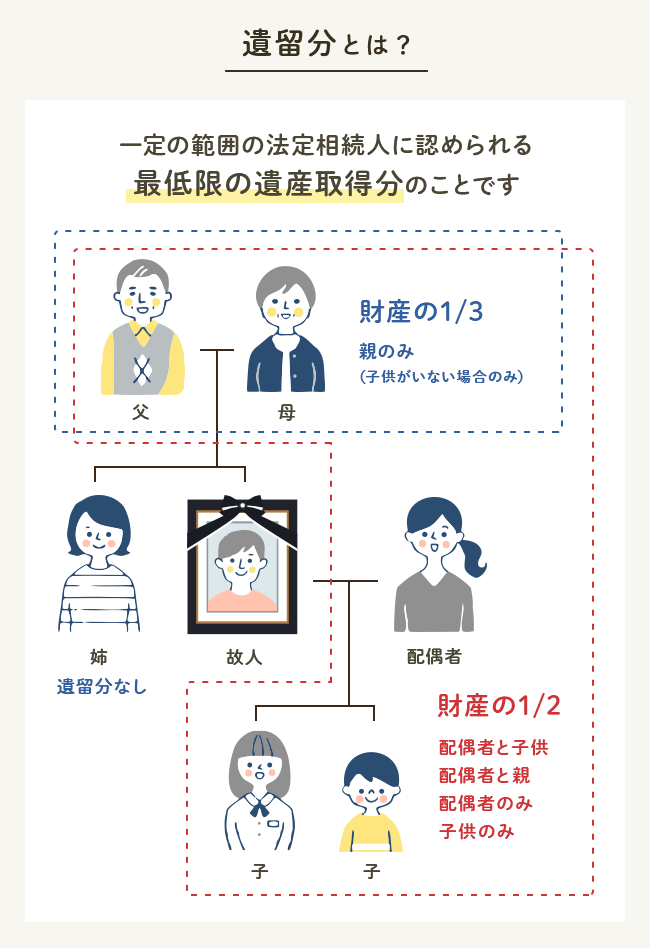

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。

遺産に対し完全に自由な処分を認めてしまえば、相続人が最低限の遺産すら確保できないというケースが生まれてしまうので、法律で一定の範囲の近しい相続人には遺留分を認められています。

法定相続人が遺産相続できない事態を回避できる

遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本です。しかし、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。

たとえば、父親が死亡したとき子どもには遺産相続権がありますが、父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまったら、子どもであっても遺産をもらえなくなってしまいます。

このようなときに、子どもが主張できるのが、「遺留分」です。

遺言で遺留分を侵害された場合、遺留分に相当するお金を請求できる

現在の民法で、遺留分権利者には、遺留分侵害があった場合、受遺者又は受贈者に対して「遺留分侵害額に相当する金銭を請求する権利」が認められています。(改正後民法1046条1項)

上記の例で言えば、父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈した場合、子どもには、受遺者である父親の愛人に対して、遺留分に相当する金銭を請求する権利が発生するのです。

改正前の民法では、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することを認めた上で(民法902条1項)、但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と明示していました。

但し書きの規定により、遺留分は遺言で侵害できないものとなっていました。

改正後民法では、この但し書きを削除、あわせて遺留分侵害額請求権を認める1046条1項が追加されたことで、遺留分の侵害をシンプルに金銭で解決できるようになりました。

遺留分を確保するには早めの「遺留分の請求」が必要

改正後民法で遺留分を侵害する内容の遺言も認められている以上、そういった遺言が有効になり、遺留分を侵害する内容で遺産分割や相続が行われてしまう可能性はあります。

あくまで遺留分を受け取る権利が金銭債権化されただけで、遺留分侵害があった場合に、なんの手続きをしなくても、自動的にお金が法定相続人の口座に振り込まれる、というものではありません。

遺留分を請求するには、侵害された人が自ら遺留分の権利主張を行うことが必要です。遺留分を侵害する内容の遺言があっても、侵害された相続人が何も文句を言わなければ、その遺言はそのまま有効になってしまいます。

その場合、せっかく遺留分があっても、その法定相続人は遺産を受け取れなくなってしまうので不利益を受けます。自分に遺留分があることがわかったら、できるだけ早く遺留分の請求をすべきです。

侵害された場合は遺留分侵害額請求ができる

本来は受け取れるの遺産を侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行使することで、侵害された遺留分にあたるお金を取り戻すことができます。

これは遺言などで遺留分を侵害された場合にも有効ですので、侵害されている方はやはり早めに請求をすることが重要です。

こちらも読まれています遺留分侵害額請求とは?手続きの流れや費用についてすべて解説 2019年7月1日以降の相続には、改正後の民法が適用されます。これまで「遺留分減殺請求」と呼ばれていた手続きは「遺留分侵...この記事を読む

遺留分を認められる人

次に、遺留分はどのような人に認められるのかを見てみましょう。

これについても、民法に定めがあります。具体的には、兄弟姉妹以外の法定相続人です。基本的には、配偶者と子どもと親ですが、これらについての代襲相続人にも遺留分が認められます。たとえば、子どもが被相続人より先に亡くなっていたら孫が代襲相続しますが、このとき孫にも子どもと同じ割合の遺留分が認められます。代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ぐものだからです。

遺留分の仕組みとは?解説動画を公開中

このあたりはYoutubeにて図や事例を交えてわかりやすく解説した動画を公開しているので、良ければ以下をタップ(クリック)の上、あわせてご参照ください。

遺留分請求できない人

それでは、反対に遺留分請求ができないのは、どのような人なのでしょうか?以下で見てみましょう。

兄弟姉妹

兄弟姉妹が相続人になっている場合には、遺留分の請求が認められません。兄弟姉妹は子ども、親に継ぐ第3順位の法定相続人ですが、子どもや親などの直系の親族と比較すると、被相続人との関係が薄いためです。兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人になっている場合にも、兄弟姉妹の地位をそのまま引き継ぐため、遺留分はありません。

相続放棄した人

次に、相続放棄をした人についても、遺留分は認められません。相続放棄した人とは、家庭裁判所において、相続放棄の申述をした人のことです。単に念書で「相続しません」などと書いた人のことではありません。

相続放棄とは

相続放棄とは、遺産相続を一切しないことです。この場合、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金その他の負債も一切相続しなくなります。被相続人が債務超過であったケースなどでよく利用されます。相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をして、相続放棄を許可してもらう必要があります。これが認められると、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので、遺産相続権の一切を失い、遺留分も認められなくなります。

相続放棄をしたら、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、代襲相続も起こりません。たとえば、子どもが相続放棄をした場合、孫が代襲相続することはなく、孫にも遺留分請求をすることは認められません。

こちらも読まれています遺留分放棄とは?メリットと相続放棄との違い、放棄したい・させたい場合の手続き方法 兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」。権利者が自らの意思で放棄することも可能ですが、生前と死後で遺留分放棄の手...この記事を読む

相続欠格者

次に、相続欠格者も遺留分の請求が認められません。相続欠格者とは、一定の事由があったために当然に相続権を失った人のことです。

相続欠格者になるのは、以下の場合です(民法891条)。

- 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった

- 相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった

- 相続人が被相続人に無理矢理遺言を書かせた、または訂正させた

- 相続人が遺言を隠した、または処分した

これらにあてはまる場合、何もしなくてもその相続人は当然相続欠格者となります。相続欠格者になったら、その人は遺産を相続できなくなるので、遺産の一部を取得する権利である遺留分も請求することができません。

ただ、相続欠格者の場合には、欠格事由はその人の固有の問題ですので、代襲相続は起こります。代襲相続人には欠格事由がないのであれば、普通通りに相続ができますし、遺留分を主張することもできます。この点は、相続放棄と違います。

相続人として廃除された人

次に問題になるのは、相続人として廃除された人です。相続人の廃除とは、著しい非行があった場合に、その相続人から相続権を奪うことです。

相続人の廃除が行われるのは、以下のようなケースです。

- 相続人が被相続人に虐待行為や重大な侮辱行為をした場合

- 推定相続人に著しい非行があった場合

たとえば、相続人が被相続人に暴力を振るったり侮辱したりした場合、相続人が重大な犯罪を犯して刑罰を受けた場合、相続人が浪費や度重なる借金などによって被相続人に多大な迷惑や負担をかけ続けてきた場合などには、相続廃除が認められる可能性があります。

廃除するためには家庭裁判所への申立が必要

ただし、相続人の廃除は、該当する事由があっても当然に認められるものではありません。相続人自身が、特定の相続人を廃除する意思をもって、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立をする必要があります。このとき、廃除の理由があることも証明しなければなりません。廃除の理由があると認められたら、家庭裁判所において相続人の廃除の審判が下されて審判書が送付されてきます。それを市町村役場にもっていったら、相続人の廃除ができます。

遺言によっても相続人の廃除をすることができます。その場合には、遺言執行者を選任し、遺言執行者によって相続人廃除の申立をしてもらう必要があります。

このように、相続人の廃除をするときには、家庭裁判所への審判申立が必要ですし、役所への届けでも必要である点が、相続欠格と大きく異なります。役所に届け出たら、廃除された相続人の戸籍に廃除の記載がなされるので、後から見ても廃除されたことが明らかになります。

廃除の取消も可能

また、いったん相続人の廃除をしても、後に廃除の取消をすることも可能です。相続人の廃除をされた場合には、その人は相続権を失うので、遺留分を請求することもできなくなりますが、廃除の取消をしてもらったら、相続権を取り戻すので遺留分の主張もできるようになります。

相続人の廃除の取消は、遺言によっても行うことができるので、生前に相続人廃除されていた人であっても、遺言によってそれが取り消されていたら、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。

また、相続人の廃除の場合、代襲相続人は廃除事由とは無関係ですから、遺産相続権を取得します。そこで、被代襲相続人が相続人として廃除されていても、代襲相続人は遺留分を請求することができます。

相続放棄、相続欠格、相続人廃除の違い

以上のように、相続放棄と相続欠格と相続廃除の3つを比較したとき、どの場合であっても本人は遺留分を請求できなくなりますが、代襲相続人の取扱は異なります。相続放棄の場合には代襲相続人も遺留分を請求できませんが、相続欠格や相続人廃除の場合には代襲相続人は遺留分の請求ができます。

さらに、相続人廃除の場合、廃除を取り消してもらったら、本人であっても遺留分侵害額請求できるので、この点でも他の2つの制度と異なります。

遺留分の放棄をした人

遺留分の請求は、遺留分の放棄をした場合にもできなくなります。遺留分の放棄とは、相続全体を放棄するのではなく、遺留分のみを放棄することです。遺留分を放棄しても相続権自体はあるので、自分に相続分があれば、遺産分割協議に参加して遺産を取得することができます。

たとえば、遺留分を放棄しても、被相続人が遺言を残しておらず、死因贈与や生前贈与もしていなければ、自分の相続分には何の影響もないので、普通に遺産分割協議をして権利に相当する分の遺産をもらうことができます。

遺留分の放棄には、生前に行うものと死後に行うものがあり、大きく手続きが異なります。

生前の遺留分の放棄

被相続人の生前に、相続人予定者が遺留分の放棄をすることもできます。ただし、この場合、被相続人から不当な圧力を受けるおそれがあります。そこで、生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要とされています。

具体的な手続きとしては、被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所において、遺留分放棄の申立を行います。このとき、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を添付して、800円の収入印紙を添えて「遺留分放棄の申立書」を提出します。すると、家庭裁判所で審判が行われ、問題がなければ遺留分の放棄が認められます。

遺留分の放棄ができる人

遺留分放棄の申立ができるのは、遺留分をもった相続人本人のみです。これは、他人からの不当な干渉を防ぐためです。そこで、被相続人やその他の親族などからの申立は認められません。また、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、遺留分放棄の申立はできません。

死後の遺留分の放棄

被相続人の死後に遺留分放棄をする方法は、とても簡単です。この場合、特に家庭裁判所への申立や許可などは不要であり、単に他の法定相続人と話し合いをして、自分は遺留分を請求しないことを確認したら、遺留分の放棄ができます。遺留分放棄を明らかにするために「遺留分を請求しません」「遺留分を放棄します」などと記載した書面を作成することもあります。以上のように、遺留分の放棄をしたら、当然遺留分請求をすることはできません。

代襲相続者について

それでは、遺留分の放棄をした人の代襲相続者は遺留分請求をすることができるのでしょうか?この場合、代襲相続者は遺留分を放棄した本人ではないので、遺留分を請求できるようにも思えます。しかし、法律は、これを否定しています。

代襲相続人は、被代襲相続人の地位を引き継ぐので、既に被代襲相続人が遺留分放棄をしてしまっている以上、代襲相続人も遺留分放棄したのと同じ立場になると考えられるのです。

遺留分と代襲相続の関係まとめ

このように、遺留分と代襲相続の関係は、非常にわかりにくい部分があります。まとめると、相続放棄の場合にはそもそも代襲相続しませんし、遺留分放棄の場合には代襲相続は起こりますが、代襲相続人は遺留分を請求できません。これに対し、相続欠格や相続人廃除の場合には、代襲相続が起こり、遺留分の請求も可能だということになります。

遺留分の放棄をするケースとは?

生前に遺留分のみの放棄をすることができると説明しましたが、そんな制度を何のために利用するのかがイメージできないこともあるでしょうから、以下で、遺留分の放棄を利用するケースやシチュエーションについて、説明します。

ずばり言うと、兄弟姉妹以外の法定相続人に遺産相続をさせたくない場合です。たとえば、兄弟3人が相続人になっていて、長男に遺産を集中させたいから次男や妹に遺産の放棄をしてもらう場合などが、シチュエーション例として考えられます。この場合、遺留分の放棄以外では対処が難しくなります。以下で、詳しく見てみましょう。

生前の相続放棄はできない

特定の相続人に相続をさせたくない場合、まず思いつくのは、相続放棄をしてもらう方法ですが、相続放棄は、相続開始前には認められません。

相続人廃除ができるケースは限定されている

次に相続人の廃除も考えられますが、廃除が認められるには相続人に非行があることが必要なので、問題のない相続人を廃除することはできません。

遺言をしても、遺留分があることが問題になる

そこで、遺言を利用します。遺言によって、特定の相続人以外の人に相続させたり遺贈をしたりすると、その相続人には遺産を相続させずに済みます。しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められます。いくら遺言によって相続させないことにしていても、自分の死後にその相続人が遺留分請求をしてしまったら、相続権を完全に奪うことはできません。

遺言と遺留分の放棄を組み合わせたら、相続させないことができる

そこで、その相続人に遺留分の放棄をしてもらいます。その上で、その相続人に遺産を残さない内容の遺言をしたら、遺産相続されることがなくなります。冒頭の兄弟3人が相続するケースでも、弟や妹が遺留分放棄をしてくれたら、父親は長男にすべての遺産を残す内容の遺言をしたら、すべての遺産を長男に残すことができるのです。

なお、遺留分の放棄ができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人のみです。兄弟姉妹には遺留分が認められないので、兄弟姉妹に遺産を残したくない場合には、それらの人に遺産を相続させない内容の遺言書を書けば目的を達成することができます。

参考:遺留分放棄の許可

遺留分が認められるかがわからない場合、弁護士に相談しましょう

以上のように、遺産相続をするとき、遺留分が認められるケースと認められないケースの区別は、非常にわかりにくくなることがあります。兄弟姉妹に遺留分が認められないのはわかりやすいですが、それ以外にも相続放棄した場合にも遺留分が認められませんし、相続欠格者になった場合、相続人廃除をされた場合などには、代襲相続も問題となります。

遺留分のみの放棄をすることもできますが、生前に遺留分の放棄をするときには家庭裁判所の許可が必要です。

このように、遺留分が認められるかどうかがわからない場合、自分で間違った解釈をすると、トラブルのもとになります。迷いがある場合には、一度弁護士に相談をして、本当に遺留分が認められるのか、認められるとしたらどのくらいの遺留分があるのかを聞いてみると良いでしょう。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象

遺留分にあたるを請求することを、法律上「遺留分侵害額請求」と言います。

そこで、以下では、遺留分侵害額請求の対象となる財産はどのようなものなのかを確認しましょう。

具体的には、「遺贈」と「死因贈与」「生前贈与」の3種類があるので、順番にご説明します。

遺贈

遺贈とは、遺言によって遺産を分与することです。たとえば、相続権のない孫や愛人、お世話になった人に遺産を残す場合などに利用します。遺言によって孫や愛人に全部や大部分の遺産を分与してしまったら、本来の法定相続人が遺産を満足に受けとることができなくなるので、法定相続人は遺留分に相当する金銭を請求することができます。

このとき、遺留分侵害額請求の対象になるのは、各遺産の価格の割合に応じます。たとえば500万円の遺贈と300万円の遺贈があった場合に100万円分の遺留分侵害額請求があったら、500万円の遺贈に対して100万円×8分の5=625000円、300万円の遺贈に対して100万円×8分の3=375000円となります。

ただし、遺言者が遺留分侵害額請求による支払いに対して順序を指定していたら、その順序に従います。たとえば、遺言者が「遺留分の支払いは、先に300万円の遺産から行うように」と指定していたら、300万円の遺贈から先に100万円分の返還を行うことになります。

死因贈与

次に、死因贈与があります。死因贈与とは、死亡を原因として財産を贈与する贈与契約です。契約なので、遺贈とは異なり、受贈者と贈与者の双方が合意することが必要です。遺言とは異なり厳しい要式はありませんが、実際には契約書がないと、死因贈与契約があったとは認められないのが普通です。死因贈与は贈与とは言っても、遺言と同じように扱われることが多いです。死因贈与があった場合にも、遺留分侵害額請求の対象になります。

こちらも読まれています遺贈と贈与の違いとは?メリット・デメリットについて解説 お世話になったこの人に財産を与えたい、あの人にはこの財産を受け取ってほしい、という希望を叶える方法として「遺贈」と「死因...この記事を読む

生前贈与

生前贈与があった場合にも、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。生前贈与とは、贈与者が生きている間にその財産を相続人予定者に贈与する契約です。生きている間に所有権を移転してしまう点が、死亡と同時に移転する死因贈与と異なります。また、生きている間ならいつでもできるので、死亡に近い時期に贈与されていることもあれば、何十年も前に生前贈与されている例もあります。

生前贈与の中でも遺留分侵害額請求の対象になるのは、死亡前1年以内に行われた贈与です。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与をした場合には、1年より前の生前贈与であっても遺留分侵害額請求の対象になります(民法1030条)。

こちらも読まれています生前贈与とは?メリットと税金を最小限に抑えるための正しいやり方 相続税を安くしたい、財産を生きているうちに引き渡したいという時の方法といえば生前贈与ですが、生前贈与のルールや税額はなか...この記事を読む

遺留分侵害額請求の順序

以上のように、遺留分侵害額請求の対象には、遺贈、死因贈与、生前贈与の3種類がありますが、遺留分支払いをどの財産から行うかの順序があります。

具体的には、遺贈を先に遺留分侵害額請求の対象とし、それでも足りない場合に贈与を対象にすることが民法によって定められています(民法1047条)。

これは、遺贈は死亡と同時に一方的に行われるものであるのに対し、贈与は生前に行われたり、当事者双方の合意によって行われたりするものなので、贈与を遺留分侵害額請求の対象にすると影響が大きくなってしまうからです。

請求対象となるのは遺贈→死因贈与→生前贈与の順

そこで、遺留分侵害額請求をするとき、まず、対象にするのは遺言による遺贈です。次に侵害額請求の対象になるのは、死因贈与です。死因贈与は、生前贈与に比べて遺贈に近い性質を持っているからです。そして、最後に請求するのが生前贈与です。これから遺留分侵害額請求をするときには、是非とも押さえておきましょう。

遺留分の割合

次に、遺留分の割合について、見てみましょう。

遺留分の割合は、「直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1」と定められています(民法1042条)。

直系尊属というのは、親や祖父母などの直系で上にたどっていく場合の相続人です。通常は、親か祖父母までになることが多いです。そこで、親や祖父母だけが相続人になる場合には、それらの人には、遺産全体の評価額の3分の1の遺留分が認められます。それ以外のケースは、すべて遺産全体の評価額の2分の1が遺留分割合となります。

たとえば、配偶者のみが相続人になる場合、配偶者と子どもが相続人になる場合、子どものみが相続人になる場合、配偶者と親が相続人になる場合、配偶者が兄弟姉妹が相続人になる場合など、すべて2分の1です。このことは、代襲相続のケースでも同じです。

総体的遺留分と個別的遺留分

このような全体的な遺留分のことを、総体的遺留分と言います。総体的遺留分とは、そのケースにおいて、すべての相続人全体に認められる遺留分です。具体的に1人1人の遺留分を計算するためには、総体的遺留分を個別の相続人に割り当てて、個別的遺留分を計算する必要があります。

ケースごとの遺留分の割合

それでは、配偶者や子ども、親などが相続人になる場合、それぞれの個別的遺留分はどのくらいになるのでしょうか?以下で見てみましょう。

配偶者のみ

まずは、配偶者のみが相続人になっている場合です。この場合、全体で認められる遺留分は2分の1です。そして、配偶者1人が相続人ですから、その遺留分はすべて配偶者のものとなります。よって、配偶者の個別的遺留分も2分の1となります。

配偶者と子ども1人

次に、配偶者と子どもが法定相続人になる場合を見てみましょう。この場合、まず、全体の遺留分は2分の1です。そして、配偶者と子どもの法定相続分は、それぞれが2分の1ずつとなります。そこで、総体的遺留分を法定相続分に応じて分配します。

具体的には、配偶者の遺留分が2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分が2分の1×2分の1=4分の1となります。

配偶者と子ども2人

それでは、配偶者と子ども2人が相続人になる場合を考えてみましょう。この場合、全体の遺留分である総体的遺留分は、やはり2分の1です。そして、配偶者と子どもたちの法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもたちの分がそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。

すると、配偶者の遺留分は、2分の1×2分の1=4分の1ですが、子ども1人1人の遺留分は、2分の1×4分の1=8分の1となります。

子どものみ

次に、子どものみが法定相続人になっているケースを見てみましょう。この場合、全体の遺留分は2分の1です。そこで、子ども1人のケースであれば、子どもは2分の1の遺留分を取得します。子どもが2人いたら4分の1ずつ、子どもが3人いたら6分の1ずつ、などとなり、子どもの数で頭割り計算をします。

配偶者と親

次に、配偶者と親が法定相続人になるケースを見てみましょう。この場合、親も相続人となりますが、配偶者も法定相続人なので、全体の遺留分は2分の1です。そして、配偶者と親の法定相続分は、それぞれ3分の2、3分の1です。

そこで、配偶者と親の個別的相続分は、配偶者の分が2分の1×3分の2=3分の1、親の分は2分の1×3分の1=6分の1となります。

親のみ

親のみが法定相続人になるケースを見てみましょう。祖父母や曾祖父母の場合でも同じです。この場合、全体の遺留分は3分の1です。全体の遺留分である総体的遺留分が3分の1になるケースは、遺留分が発生するパターンの中でも、このパターンのみです。他はすべて2分の1なので、押さえておくと役立ちます。

そして、親が1人の場合には、その親の個別的な遺留分は総体的遺留分と一致し、3分の1です。親が2人いる場合、それぞれの法定相続分が2分の1なので、個別的遺留分は、3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹

最後に、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースを見てみましょう。この場合、兄弟姉妹も相続人になっていますが、配偶者も相続人となっているため、配偶者に遺留分が認められます。そして、この場合、全体で認められる遺留分は2分の1です。

兄弟姉妹には遺留分が認められないので、この遺留分はすべて配偶者に割り振られます。そこで、配偶者の個別的な遺留分も、2分の1となります。

以上の結果を表にまとめると、以下のとおりです。

| 相続人 | 総体的遺留分(全体の遺留分) | 個別的遺留分(それぞれの相続人の遺留分) | ||

|---|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子供 | 親 | ||

| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | なし | なし |

| 配偶者と子供 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | なし |

| 子供のみ | 2分の1 | なし | 2分の1 | なし |

| 配偶者と親 | 2分の1 | 3分の1 | なし | 6分の1 |

| 親のみ | 3分の1 | なし | なし | 3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | なし | なし |

兄弟姉妹のみが法定相続人になる場合

補足として、兄弟姉妹のみが法定相続人になる場合、遺留分は0です。

遺留分計算のモデルケース

ここで1つ、遺留分計算の具体的なモデルケースを確認しておきましょう。

ある男性がなくなり、妻と子ども2人が相続人となる場合です。父親は、5000万円の遺産を残しましたが、愛人に4000万円の不動産や預貯金を与えてしまいました。この場合、配偶者や子どもたちは、誰にどのような請求をすることができるのでしょうか?

まず、配偶者と子どもたちには1000万円の遺産しか残されません。具体的には、配偶者が1000万円×2分の1=500万円、子どもたちはそれぞれ1000万円×4分の1=250万円しかもらえません。そこで、妻と子どもたちは愛人に遺留分侵害額請求をすることにします。

この場合、配偶者と子どもが相続人になる場合なので、全体の遺留分は2分の1です。そして、配偶者の個別的遺留分は4分の1、子どもたちの個別的遺留分は8分の1ずつです。

そこで、妻には5000万円×4分の1=1250万円分の遺留分があります。そこから、妻が遺産として受けとった500万円を引いて、愛人に対し、750万円分の遺産の返還を請求することができます。子どもたちはそれぞれ、5000万円×8分の1=625万円分の遺留分があります。ここから受取済の250万円を引いて、愛人に対し、375万円分の遺産の返還を請求することができます。

こちらも読まれています遺留分の計算方法~最低もらえる相続金額を算出する手順をわかりやすく解説 相続財産の遺留分は、相続発生時の財産に生前贈与や特別受益を加え、負債を差し引いて計算した基礎財産に、遺留分割合を乗算して...この記事を読む

遺留分が問題になるシチュエーション例

相続人同士や受遺者との間で遺留分問題が発生すると、相続はトラブルになりやすいですが、遺留分が問題になりやすいシチュエーションにはどのようなものがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。

親が長男に全部の遺産を分与

まず、子どもが複数いて、親が特定の子どもにすべての遺産を遺贈してしまうケースでは、遺留分問題が起こりやすいです。たとえば子どもが3人いる場合、家を継ぐ長男に対して父親がすべての遺産を分与してしまう場合などです。この場合、他の兄弟には2分の1(1人1人は6分の1ずつ《2分の1×3分の1》)の遺留分が認められるため、父親の死後に長男に対して遺留分侵害額請求をして、兄弟間でトラブルになってしまいます。

父親が愛人に遺産を分与

次に問題になるのは、法定相続人以外の人に遺産を分与してしまった場合です。わかりやすい例では、愛人にすべての遺産を遺贈した例などがわかりやすいです。父親がすべての遺産を愛人に遺贈したら、妻や子どもたちは我慢できないことが多いでしょう。そうなると、妻や子どもたちが愛人に遺留分請求をして、トラブルが発生します。

今の子どもにすべての遺産を分与

被相続人が再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる場合でも、遺留分が問題になりやすいです。この場合、今の子どもにすべての遺産を分与する内容の遺言をすることがありますが、その場合、前妻(前夫)の子どもにも遺留分が認められます。すると、前の配偶者の子どもが今の配偶者の子どもに遺留分侵害額請求をして、トラブルに発展します。

夫が妻にほとんどまたはすべての遺産を分与

相続人が配偶者と親のみである場合にも、遺留分問題が発生しやすいです。たとえば、夫としては妻の将来を思って、すべての遺産を妻に残す内容の遺言を残すことがあります。すると、親には3分の1の遺留分が認められるので、親が妻に対して遺留分侵害額請求をする可能性があります。特に結婚して日が浅い場合や、妻と実家の折り合いが悪いケースなどでは注意が必要です。

遺留分の計算に迷ったら弁護士に相談しましょう

以上のように、遺留分が発生する場合でも、遺留分の計算は複雑です。どのような相続人がいるのかによっても計算方法が変わってきますし、具体的に相手に遺留分侵害額請求をするときには、誰にどのくらいの金額を返還してもらうべきか確認が必要です。

いったん遺留分に関するトラブルが起こったら、兄弟間や親族間でも熾烈な争いに発展してしまいます。愛人や腹違いの兄弟などが相手になるケースもありますが、そういった場合もお互いに感情的になってしまうために、話合いでスムーズに解決できないことが多いです。遺留分の計算や請求の場面で困ったら、専門家である弁護士に対応を依頼する方法がベストです。無料相談などを上手に利用して、疑問点を解消しましょう。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

相続問題で悩みを抱えていませんか

- 相手がすでに弁護士に依頼している

- 遺産分割の話し合いがまとまらない

- 遺産を使い込まれているがどうすれば?